联系我们

联系我们

产品专线:400-6266-208

扫码关注

扫码关注

微信公众号

联系我们

联系我们

产品专线:400-6266-208

扫码关注

扫码关注

微信公众号

2011 年 7 月,短短 5 天内,江苏盐城、福建武夷山、浙江杭州三座建成通车仅十余年的桥梁发生坍塌事故,垮桥原因均指向久治不愈的“超载”,引发了社会各界对桥梁安全状况的担忧。

摄影/王宇

安装了源清慧虹桥梁监测系统的重庆荔枝乌江大桥

摄影/王宇

安装了源清慧虹桥梁监测系统的四川泸州国窖大桥

摄影/王宇

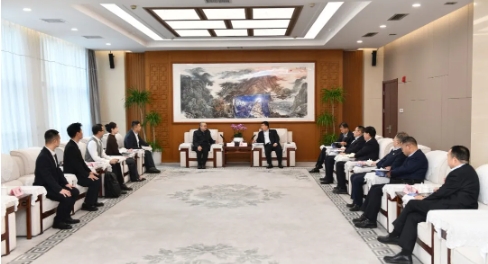

2024年1月4日,清华大学电子工程系教授、北京源清慧虹信息科技有限公司首席科学家杨华中一行到访陕西交控集团,与陕西交控集团党委书记、董事长孔庆学就进一步深化合作进行座谈交流。

2024-01-04 了解详情

近日,北京市经济和信息化局发布第五批国家级专精特新小巨人企业公示名单,北京源清慧虹信息科技有限公司凭借在基础设施安全监测技术方面的创新领先优势和市场竞争力方面的突出表现,入选国家级专精特新小巨人企业行列。

2023-07-26 了解详情第31届世界大学生夏季运动会即将于2022年6月26日在成都举办,东安湖大运村智慧城市示范区项目,是成都大运会的重点保障项目,按照智慧龙泉驿“1+1+4+N”的整体架构,围绕打造“智慧大运”的工作目标,以智慧治理中心(城市大脑)作为重点建设内容,并打造智慧城管、智慧应急、智慧环保、智慧道路、智慧执法、智慧小区、13公里直联通道自动驾驶示范线7大智慧应用。

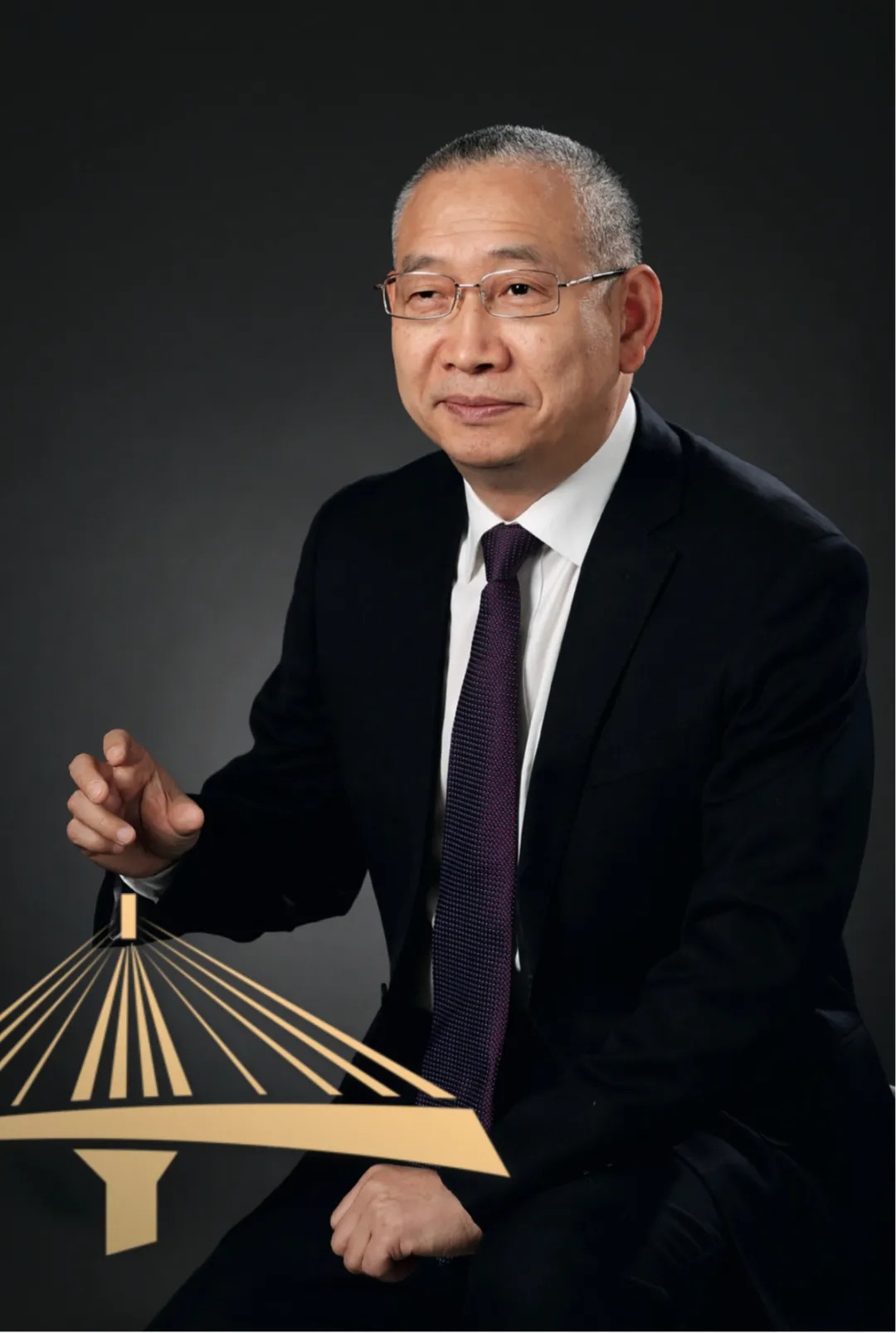

2022-04-27 了解详情2022年3月24日,《大国匠心》特别访谈节目——企业家精神《万物智联 数通未来》在央视首播。北京源清慧虹信息科技有限公司创始人、CEO王鹏军受邀接受专访,与栏目主持人李思思沟通对话,讲述品牌创立历程,共同探讨企业发展背后的故事。

2022-04-08 了解详情Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15

Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15